Chiesa S. Paolo Eremita – Museo Diocesano “G.Tarantini”

A partire dal 2012, fino al 2021, il Museo Diocesano di Brindisi “Giovanni Tarantini”, è stato ospitato all’interno della Chiesa di Santa Teresa dei Carmelitani Scalzi, per essere poi trasferito presso la Chiesa di San Paolo Eremita. Lo spostamento è avvenuto dopo un lungo lavoro di restauro grazie a un finanziamento per il bando Regione Puglia “Interventi di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale appartenente agli Enti ecclesiastici” ottenuto dall’ Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni.

Oggi il Museo diocesano si presente come una sorta di “museo diffuso”, dislocato in tre sedi, corrispondenti ad altrettante chiese del centro storico di Brindisi: S. Paolo Eremita, S. Teresa con la sezione multimediale e il laboratorio di restauro e la chiesa delle Scuole Pie con la sezione archeologica in attesa di un nuovo allestimento.

In questo articolo ci concentreremo sulla chiesa angioina di S. Paolo Eremita, da considerarsi di fatto l’ideale epicentro del polo museale diocesano.

La chiesa di S. Paolo Eremita sorge fra il vecchio quartiere contadino di San Pietro degli Schiavoni e quello marinaro delle Sciabiche. Molto probabilmente fu edificata per volere di Carlo I d’Angiò, re di Napoli, il quale il 2 marzo 1284 concesse alla comunità francescana locale il suolo dove essa sorge con l’attiguo convento. Quel terreno doveva essere in precedenza pertinenza della Zecca federiciana e, ancora prima, nella medesima posizione, si trovava l’arx, la “rocca” messapico-romana, in seguito utilizzata e riadattata da bizantini e normanni, e dismessa dopo la costruzione del Castello Grande.

La chiesa di San Paolo fu terminata nel 1322, data riportata su una delle travi del soffitto dell’edificio stesso, secondo lo storico brindisino Giovanni Maria Moricino, vissuto nel XVI secolo. La facciata, che minacciava di crollo, fu rifatta però ai primi dell’800 e arretrata di alcuni metri; l’edificio è stato oggetto di ulteriori restauri nel 1964.

L’annesso convento – in cui aveva studiato Giulio Cesare Russo, il futuro San Lorenzo da Brindisi – fu

soppresso nel 1809 e una parte di esso fu destinata a uffici della Sottoprefettura poi della Prefettura; in aree pertinenti al complesso vennero costruiti gli uffici della Provincia e un edificio scolastico. Nella cura della chiesa, ai conventuali subentrò la confraternita dell’Immacolata Concezione.

La chiesa di San Paolo Eremita è il primo vero monumento gotico della città di Brindisi e va a inserirsi in un periodo di passaggio tra le vecchie manifestazioni di architettura medievale e le nuove istanze culturali provenienti da Napoli e dall’Italia centrale. Un chiaro rimando alla tradizione del romanico può considerarsi la riproposizione, particolarmente evidente sul lato sud della chiesa, della bicromia determinata dall’uso di arenaria grigia, calcarenite bianca di Carovigno e carparo locale. L’alternanza di conci bianchi e rossi è ancora ben visibile nel giro degli archi a coronamento delle monofore.

La parte inferiore della parete meridionale è costituita da grossi massi in carparo mentre quella superiore è scandita da conci più piccoli e regolari: ciò è da addebitarsi alla pratica medievale di riutilizzare materiale di risulta da altri edifici per ottimizzare i tempi e i costi delle nuove fabbriche, e pertanto il bugnato di carparo della zoccolatura dell’edificio si deve al riutilizzo dell’antica rocca, lì localizzata e in uso fino ai Normanni.

Lungo lo stesso fianco della chiesa si apre un portale sormontato da un protiro cuspidato; la lunetta è sostenuta da un architrave decorato con una fila di boccioli mentre l’archivolto ripropone motivi vegetali classici, in uso nella Terra d’ Otranto seppure di chiara ascendenza orientale.

La struttura architettonica, all’interno è ad aula unica e coro rientrante rettangolare, riprende il diffuso modello adottato da vari ordini mendicanti e prediletto particolarmente proprio dai Frati Minori: essa si adattava benissimo al messaggio francescano per l’assenza di barriere visive o uditive all’ascolto della parola di Dio. Per i lavori eseguiti in conseguenza di minaccia di crollo fra 1825 e 1826, fu riedificata la facciata, arretrata di otto metri rispetto alla precedente con conseguente soppressione della prima campata e rimozione di due altari. Dell’originale decorazione del soffitto, oggi restano solo pochissime tracce: nel 1505 si procedette alla sostituzione del soffitto originale a “gigli pintati” con l’odierna copertura a capriate, dove si possono notare – seppure sbiaditi – alcuni particolare dipinti, come fasce zigzaganti e a spina di pesce di gusto islamico e tipiche di coeva edilizia sacra e civile siciliana.

Sulle pareti si conservano resti delle decorazioni pittoriche che un tempo la ingentilivano con teorie di santi e scene di pietà cristiana, prima che ad esse fossero sovrapposti, lungo la parete meridionale, gli altari di San Giuseppe da Copertino, Sant’Antonio da Padova (1632), Santa Maria (1603) e su quella settentrionale gli altri del Santissimo Crocifisso, dell’Immacolata (1741), dei Santi Vito, Modesto e Crescenza. Nascosto dietro il secondo altare del lato nord, in una nicchia all’interno di un arco ogivale, i restauri hanno rivelato l’affresco di una parziale Dormitio Virginis.

Un’altra curiosa scoperta è quella della pittura parietale incorniciata dall’altare del Crocifisso, per lungo tempo celata dietro un drappo che faceva da sfondo a un gruppo scultoreo in terracotta: in alto emergono dalla pittura le sculture di sole e luna, mentre in basso si apre il panorama di un antico borgo, che ha posto degli interrogativi. Le architetture che si stagliano sulle mura di cinta non corrispondono alla città di Brindisi, ma la dott.ssa Katiuscia Di Rocco, Direttrice della Biblioteca Pubblica Arcivescovile “A.De Leo”, ha avuto un’intuizione: l’altare di fronte è quello di S.Giuseppe da Copertino, che trascorse gli ultimi anni della sua vita ad Osimo, nelle Marche; e se quel misterioso borgo fosse proprio Osimo di qualche secolo fa? La dott.ssa Di Rocco ha ottenuto una vecchia veduta del comune marchigiano, constatando delle evidenti similitudini, compresa la duecentesca abside della basilica francescana diventata Santuario dedicata al frate copertinese.

La cappella contigua da un lato al presbiterio e dall’altro annessa alla sagrestia, è legata ad un evento tragico che colpì il medico e storico brindisino Giovanni Maria Moricino. L’unico suo figlio, Francesco, morì a 16 anni cadendo da un albero di gelso moro che si trovava nel giardino del monastero di S. Paolo, allora Moricino fece costruire in quel luogo una cappella dedicandola al Santo omonimo del ragazzo e fece modellare a Venezia la statua lignea di S. Francesco. Nella stessa cappella si trova il monumento sepolcrale di Obbedienzo Vavotico realizzato il 1699, diventato un tutt’uno – in sovrapposizione – con quello già in loco di Francesco Moricino.

Museo Diocesano “G.Tarantini”

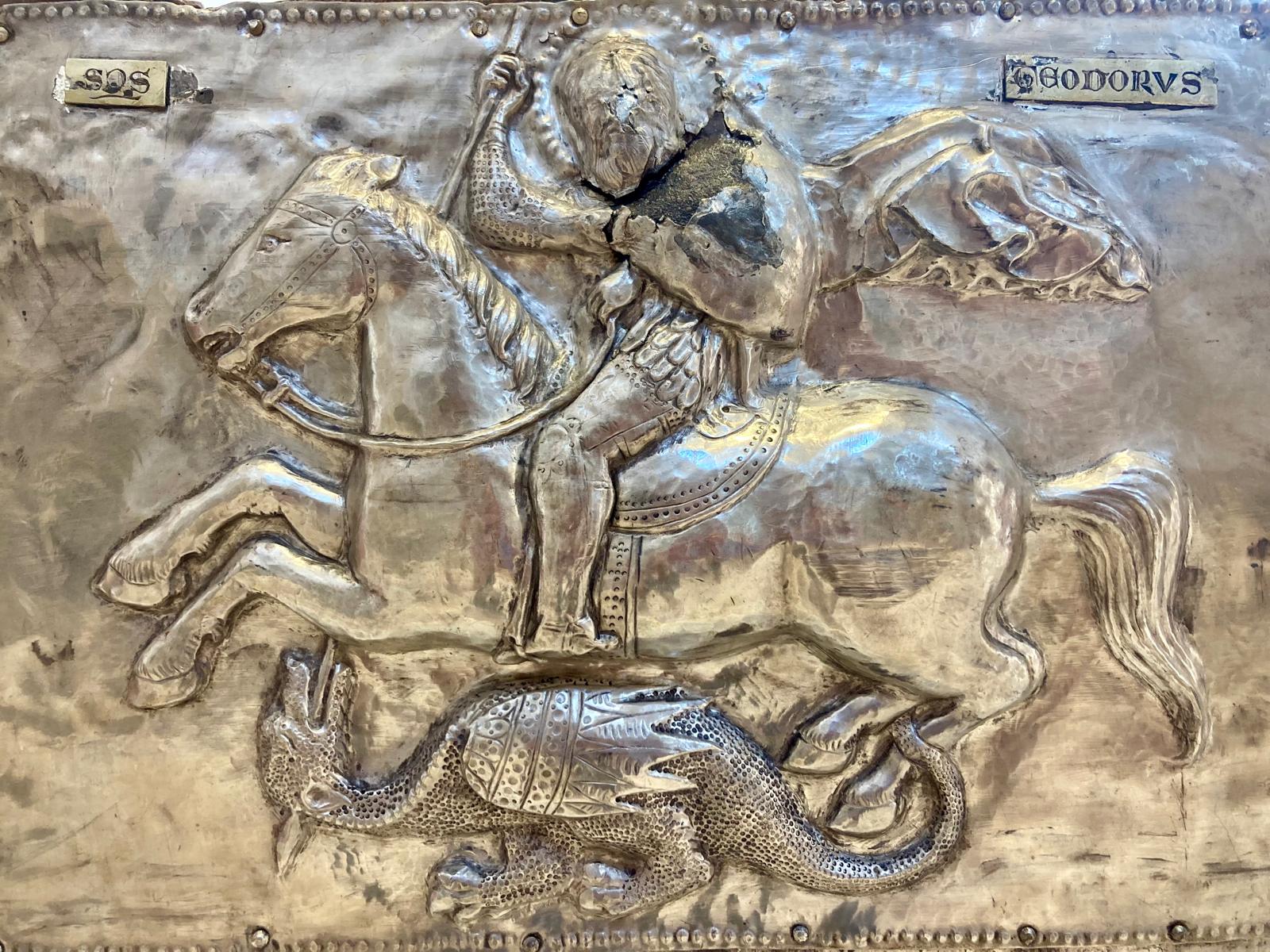

Navata, presbiterio e sagrestia della Chiesa di S.Paolo Eremita costituiscono le sale espositive del Museo diocesano di Brindisi, dove è possibile seguire un percorso sia cronologico che tematico che si apre con la Platea del 1738 ovvero l’inventario dei beni del convento dei Minori Conventuali con l’unica pianta settecentesca dell’edificio. L’esposizione parte dal Medioevo con l’Idria marmorea, l’Arca d’argento di S.Teodoro e lo sciamito; chiudono il percorso medievale varie reliquie tra le quali il braccio mummificato di San Giorgio.

L’idria in marmo serpentino, presumibilmente portata nella città dai Crociati direttamente dalla Terra Santa, è stata per anni oggetto di una diatriba sulla sua autenticità come “una ex illis sex”: una delle sei idrie nelle quali Gesù tramutò l’acqua in vino durante le nozze di Cana in Galilea, ma la verità è che di nessuna di queste si conosce il destino.

Arca di San Teodoro

L’Arca di San Teodoro è un pezzo unico, di eccezionale rilevanza storico-artistica. Vi furono depositate le spoglie di San Teodoro, quando giunsero a Brindisi nel novembre del 1225 per il matrimonio dell’imperatore Federico Il con lsabella di Brienne, regina di Gerusalemme, che fu celebrato nella Cattedrale. La cassa è in abete, coperta da lastre sbalzate d’argento in cui sono rappresentate scene della vita del santo, i proto vescovi di Brindisi, Leucio e Pelino, benedicenti alla greca, e l’arrivo delle reliquie di San Teodoro nel porto, individuabile dalle due colonne romane. Le spoglie del santo, traslate da Euchaita, giunsero avvolte in uno sciamito a due trame. Il tessuto di seta dal fondo dorato è ornato da una serie di medaglioni che racchiudono due grifi rampanti. Il telo presenta evidenti caratteristiche tecniche e stilistiche d’ispirazione bizantino- sasanide, e assai prezioso è il tessuto: seta e oro membranaceo noto fino alla fine del Medioevo come “oro di Cipro” prodotto anche a Bisanzio, introdotto in Occidente attorno al IX secolo.

Procedendo lungo l’aula, si passa quindi agli argenti della chiesa e della sagrestia, tutti settecenteschi e di fattura napoletana. Tuttavia però il 18 marzo 2023 quelli esposti nella navata sono stati rubati. La raccolta presentava calici, ampolle, vassoi, pissidi e ostensori, in particolare quello del 1703 della processione del Cavallo parato del Corpus Domini, l’Ostensorio del pellicano. Vengono risparmiati dal furto le cartagloria, evangelari e antifonari, la jad di tradizione ebraica, i cinquecenteschi piatti per le elemosine in ottone. In sagrestia di particolare rilievo i dodici teschi delle compagne di S.Orsola, ricoperti di tela bianchi e rivestiti di damasco rosso ricamata con oro e argento in lamina, e adagiati su altrettanti cuscini dello stesso tessuto: le reliquie sono giunte a Brindisi tramite San Lorenzo da Brindisi, come testimonia un inventario del 1631.

Sul presbiterio si apre la sezione dedicata proprio a San Lorenzo da Brindisi con il leggio usato dal santo usato durante le prediche nel vicino monastero di San Benedetto, i suoi abiti liturgici e alcuni libi di introito ed esito del monastero degli Angeli di Brindisi, da lui fortemente voluto. Nella stessa sezione si conservano dei paramenti liturgici, una serie di pianete del XVII secolo.

Entra questa chiesa nel novero dei santuari mariani per la devozione verso la Vergine Immacolata cui si attribuì lo scampo dal terremoto del 20 febbraio 1743. Si tratta di una “macenula”, una statua vestita in corso d’anno con quattro abiti diversi con cambio evidenziato in occasione della Pasqua di resurrezione. Di particolare interesse è quello caratterizzato da un ricco ricamo, presumibilmente settecentesco, originario ornamento di una veste nuziale della famiglia Sierra.

Il racconto popolare ricorda, per il terremoto del 20 febbraio 1743, il ritrovamento della statua (macenula) dell’Immacolata sull’ ingresso della chiesa di San Paolo, con le mani aperte (originariamente congiunte) e gli occhi rivolti al cielo, come ad implorare di fermare il terremoto. Ritenuta miracolosa per aver dato scampo alla città da un disastro maggiore, è stata e continua ad essere molto venerata.

La statua dell’Immacolata insieme ai rivestimento di tessuto dei teschi delle compagne di S.Orsola sono stati di recente restaurati grazie ai finanziamenti dell’8xMille dalla CEI.

Il Polo museale diocesano di Brindisi, insieme ad altri beni ecclesiastici dell’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni sono parte di un progetto di promozione, valorizzazione e fruizione di quei beni, restaurati o in prossimo restauro con l’8xMille. Il progetto “Nel Tuo Nome. L’arte parla di Comunità” dell’Ufficio Centrale per i Beni Ecclesiastici è pensato e realizzato insieme a The Monuments People e offre visite guidate gratuite “L’arte riprende forma” sui cantieri aperti tra Brindisi, Ostuni, Mesagne e Salice Salentino nel corso dell’estate 2025.

Sara Foti Sciavaliere

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!