Il Castello di Lecce nelle parole di Gian Giacomo dell’Acaya

Mi sentite?

Mi sentite?

Fatemi un cenno, vi prego, che io sappia se in qualche modo vi arrivano le mie parole. È da così tanto che ci provo, e senza mai aver successo, che non so neanche più perché lo faccio.

Cos’è che porta l’uomo a lasciare un segno, anche se non c’è nessuno che lo può ascoltare? Cosa convince l’anima a proferire un verbo, anche se è sola e perduta, come l’ultimo raggio di luce in fondo al mare?

Il mare …

Da lì comincia la mia storia. Da lì è venuta, quand’avevo ancora vita nelle vene, la mia fortuna.

Sono passati secoli, quanti di preciso non ricordo. A vagare senz’ossa e senza carni ci si dimentica come si fa a contare il tempo, e mille anni dietro queste mura sono come un giorno!

Dal mare venivano li turchi, con le loro galee riempivano il mare fino all’orizzonte, e in men che non si dica erano sulle coste, nelle chiese, nelle case, gli occhi neri con il male, le spade contro la

nostra fronte.

Fu così che Carlo V imperatore mi diede incarico di fortificare questa terra, una fortezza alla volta.

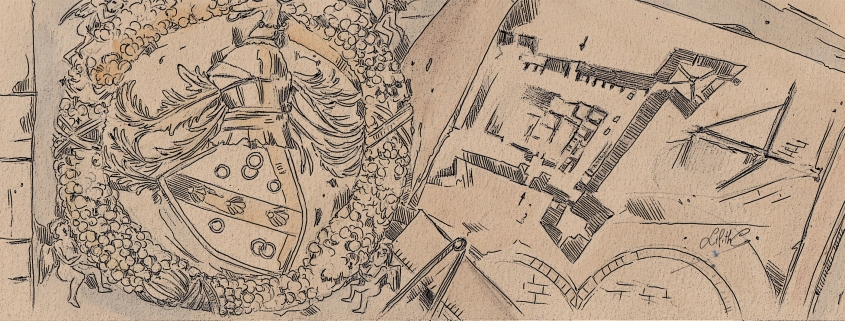

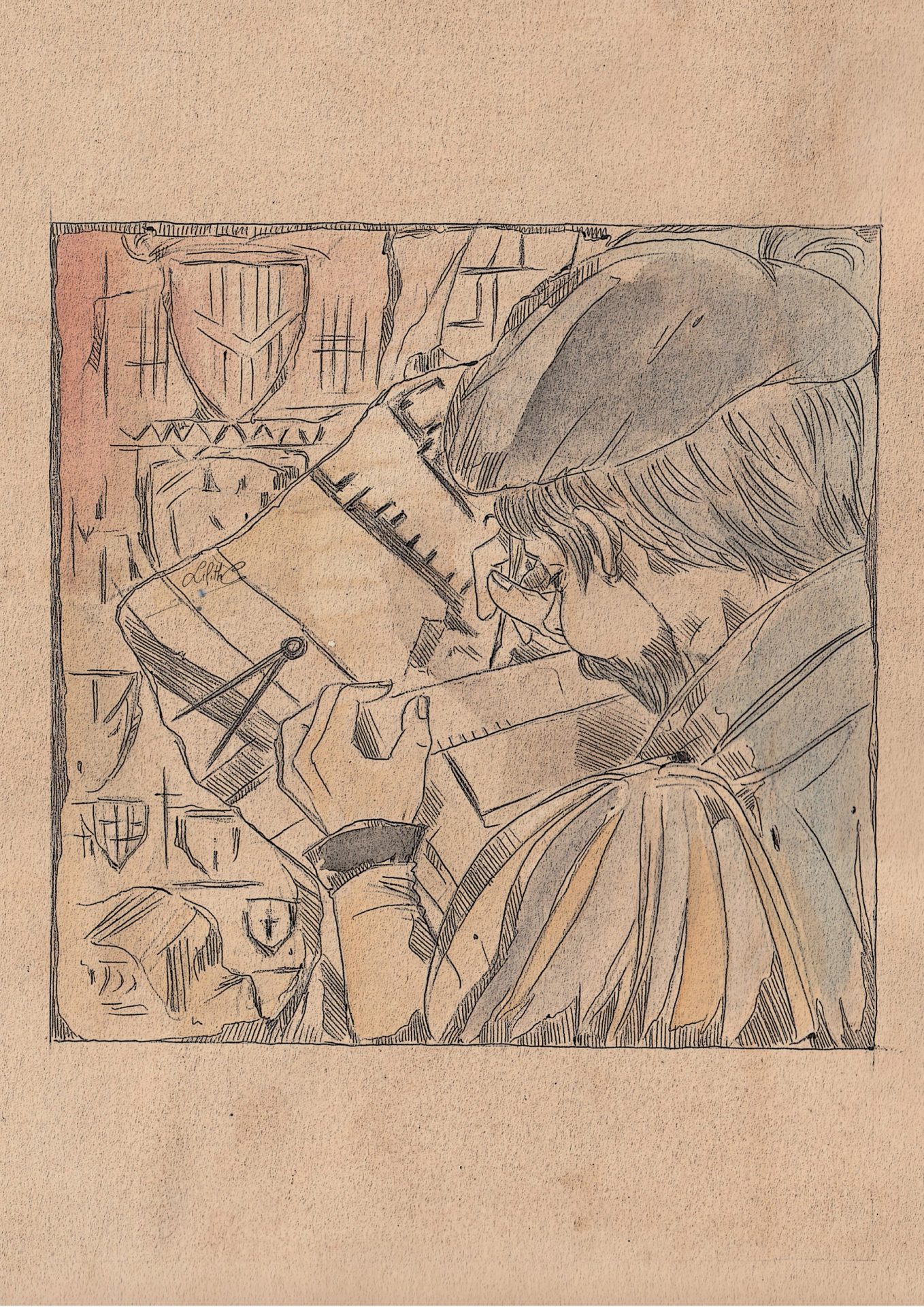

Le mura a Castro, i bastioni di Barletta, il castello a Copertino, e a Mola, a Molfetta, a Galatina, a Parabita e a Gallipoli. Tutto da questa mente è nato, dalle infinite notti passate sui disegni e sulle carte, finché non veniva a svegliarmi l’odore di terra e di rugiada, nella mia dolce Acaya, la mattina.

E poi venne il compito più grande. Fortificare Lecce, erigervi un castello, che quello precedente non sarebbe bastato a fare resistenza ai mori. Ventiquattro anni di lavori ci vollero, per dare forma alla dimora in cui adesso vi trovate. Mi sembrarono una vita, quando ancora la vita era una cosa che contavo con il metro corto dell’esistenza umana. Ma il fato ha voluto che qui passassi la parte più lunga del tempo, quella si misura con il vuoto, con il niente e con il senza.

La fortuna che tanto mi aveva offerto, fino a darmi il titolo di ingegnere mirabile del Regno, si prese tutto con gli interessi, per via di un farabutto debitore di cui mi ero fatto garante con una fideiussione. Lui non pagò, e io finii in prigione. Fu solo per grazia di Carlo V che non venni condannato a morte. Ma bastarono le catene, e l’ombra e il silenzio della cella, a fermarmi il

cuore.

Da allora parlo, e parlo, e ho visto così tante facce sfilarmi dinanzi dentro queste stanze e senza mai mostrarmi un cenno, così tante voci e odori passare veloci e poi sparire, che non so più se il fantasma sono io o son le vostre vite a essere finzione, un artificio che qualche demone del castello mi prepara, un gioco solo fatto di apparire!

Ma questo castello prigioniero non sa che anche a un fantasma, certe volte, è dato di gioire.

Mi capita, certe sere, quando Lecce finalmente si addormenta e il taglio della luna si affaccia fra le grate delle celle, di sentire un’altra anima perduta, come la mia, fra queste mura.

Notte dopo notte ci siamo conosciuti, due voci senza fiato, nel silenzio tombale dei bastioni. Il suo nome è Maria, della famiglia dei D’Enghien, contessa di Lecce, già Regina di Napoli, donna mirabile che a questa terra, non meno di me, dedicò i suoi giorni, il suo impegno, la cultura. Non meno di me fu fortunata e sfortunata: contessa a 17 anni, giovane spossa di Raimondo del Balzo, subito vedova, poi chiamata a Taranto a essere guerriera contro Ladislao di Napoli, da lui sconfitta, e dallo stesso poi sposata, più volte tradita, infine ripudiata dalla cognata, quando anche il secondo marito le morì. Quanti sali e scendi in una sola vita, quanti paradisi e quanti inferni! Ricordiamo spesso, e tanto, io e Maria, e ci rallegriamo certe notti di non avere un cuore che possa essere allagato

dalla malinconia.

Ma voi certe cose non le potete capire.

Voi state dall’altra parte del fossato, dove il vento ancora soffia, e sulla pelle si sente l’aria fresca e l’odore degli aranci, quando viene Aprile. Voi non sapete cosa significa passare gli anni e i secoli a disegnare sopra i muri del castello navi e scale, volti e nomi, scudi e stemmi. Perché lo fai? Mi chiede certe volte la contessa. Per ingannare il tempo, forse, o per evitare di scordare quel poco che è rimasto nella vita. Forse mi illudo che qualcuno un giorno possa vederle, queste mie incisioni, e possa magari sentire queste parole, e venga a consolarmi, e a dirmi “non disperate, Gian Giacomo D’Acaya, la vostra storia, vedete, non è finita”.

Testo di Matteo Greco

Illustrazioni di Lilith Chevalier

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!